フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)市場において、Xilinx(ザイリンクス)とAltera(アルテラ、現Intel Programmable Solutions Group)は長年にわたりデュオポリー(二強)を形成してきました。本レポートでは、2020年から2025年頃までの期間に焦点を当て、両社の市場シェア動向、主要製品ラインの売上・出荷実績、技術力やツールなど市場シェアに影響する要因、そしてAMDによるXilinx買収(2022年完了)およびIntelによるAltera買収(2015年完了)の影響について分析します。さらに、LatticeやMicrochip、Achronixといった他ベンダーとの競合状況や最新動向にも言及し、どちらのベンダーがどの分野で優位/劣位にあるかを明確にします。

FPGA市場におけるシェア動向(2020〜2025年)

世界FPGA市場はXilinxとIntel(Altera)で約8〜9割を占めており、Xilinxが首位の座を維持しています。2021年の売上高ベース市場シェアはXilinxが51%、Intel(Altera)が29%で、残りをLattice(7%)、Microchip〔Microsemi〕(6%)などが占めました。このデュオポリー体制は現在も続いており、2023年頃にはXilinx(AMD)が約55%と過半を占め、Intel(Altera)は約30%強と推定されています。すなわち、この数年間でXilinxのリードはやや拡大傾向にあります。

なお、出荷数量ベースでも両社が大部分を占めますが、低価格帯FPGAを大量出荷するLatticeなどの小規模ベンダーは数量シェアでやや存在感を示す一方、製品単価が低いため金額ベースのシェアは小さい状況です。例えばLatticeは超小型FPGAを累計数億個出荷した実績がありますが、市場売上全体に占める割合は一桁台に留まります。総じて、2020年代前半のFPGA市場はAMD傘下のXilinxが売上・数量ともにIntel傘下のAlteraを上回る構図になっています。

各社の主要製品ラインと売上・出荷実績

Xilinxの主要製品ラインは、高性能帯から順にVersal(バーサル)、UltraScale+、UltraScale、7シリーズといったFPGAおよびSoC FPGA(Zynqシリーズ)で構成されています。プロセス技術は28nmから20nm、16nm、7nmまで網羅しており、最新のVersal ACAPはTSMCの7nmプロセスを用いた次世代製品です。VersalはAIアクセラレーション用の専用ブロック(AI Engine)を搭載し、5G基地局やデータセンター向けに2020年頃から出荷が開始されました。Zynq UltraScale+(16nm)はARM Cortex-Aコアを内蔵したSoC FPGAで、自動車のADAS(先進運転支援システム)や産業機器向けに大量採用されています。実際、Xilinxの「Adaptive SoC」製品(Zynq & Versal)が好調で、2021年時点で同社売上の29%を占めるまで成長しています。これはXilinxがCPU一体型FPGAで顧客の需要を取り込んだ証左と言えます。

一方、Intel(旧Altera)の主要製品ラインは、Stratix、Agilex、Arria、Cyclone、Maxという5つのシリーズに分類できます。最上位はStratix系列(Intel 14nm世代のStratix 10など)と、新世代のAgilexシリーズです。AgilexはIntel独自の10nmプロセス(「Intel 7」ノード)を用い、チップレット技術によるモジュラー設計を採用した最新FPGAファミリで、HBM2E高帯域メモリの搭載やPCIe Gen5対応など高性能が特徴です。AgilexにはARM Cortex-A53を内蔵したSoC型(Agilex SoC FPGA)もラインナップされ、5G通信機器やデータセンター加速カード向けに2020年以降出荷が進められています。中位クラスはArriaシリーズ、低価格帯はCycloneシリーズ、超低容量向けにはMaxシリーズ(CPLD含む)が対応します。Intelは2015年の買収後、2018年にStratix 10を、2019〜2020年にAgilexを市場投入しましたが、一時代前の製品(Arria 10やCyclone Vなど)も産業用途で出荷が続いています。

売上規模の比較では、Xilinx製品の方が総じて売上が大きく成長率も高い傾向が見られます。AMDの決算によれば、2023年通年の同社「組み込み(Embedded)」部門売上高は53億ドルに達しており、これは主にXilinx由来のFPGA/SoC事業によるものです。対するIntel PSG部門は公式には細分されなくなっていましたが、2022年前後の推定売上は年間30億ドル前後とされています。つまりXilinx(AMD)のFPGA事業はIntel(Altera)FPGA事業の約1.5〜2倍規模に達している計算です。特に近年はXilinxのVersalやZynqがデータセンターや車載向けに牽引役となり、高い成長を実現しました。一方Intel(Altera)も5Gインフラ向けAgilexの出荷で一定の売上を維持していますが、後述する要因により伸び悩む部分も見られます。

市場シェアに影響を与える要因

両社のFPGAシェア差には、技術戦略や製品展開の違いが反映されています。主な要因を以下に整理します。

- プロセス技術と性能/電力効率: 先端半導体プロセスの活用タイミングがシェアに大きく影響しました。Xilinxはファブレス企業としてTSMCの先端ノードをいち早く採用し、16nm UltraScale+や7nm Versalをタイムリーに投入できました。対照的に、AlteraはIntelに買収された後、Intel内製プロセスに依存する戦略となりましたが、Intelが10nmプロセス移行で苦戦した影響でFPGA世代交代も遅延しました。例えば、本来Alteraが外部ファウンドリで実現できたはずの7nm世代への移行が遅れ、結果としてXilinxが先に7nm世代デバイスを市場投入し性能・電力効率でリードする展開となりました。このプロセス技術ギャップは一時的とはいえ市場シェアに影響し、Intel(Altera)の顧客の一部がXilinxに流れる要因ともなりました。もっともIntelもAgilexでチップレット統合やHBM搭載といった技術革新を行い高性能化を図っており、プロセス遅延による差を埋める努力を続けています。

- SoC統合度(CPU+FPGAの融合): FPGAにCPUコア等を組み込むSoC型製品の戦略にも差があります。Xilinxは2011年にZynq-7000(ARM Cortex-A9デュアルコア搭載)を投入して以来、SoC FPGAのパイオニアとして組込み用途で大成功を収めました。16nm世代のZynq UltraScale+ではクアッドコアARMやGPUも内蔵し、自動車ADASや産業用ロボットの制御プラットフォームとしてデファクトスタンダード的地位を築いています。こうしたSoC製品群は同社売上の約3割を占める柱となり、Xilinxの市場シェア拡大に大きく寄与しました。一方、Alteraも28nm世代でCyclone V SoC(デュアルコアARM搭載)などを展開しましたが、Xilinxほど広範な市場浸透には至りませんでした。Intel傘下では近年AgilexシリーズでARM搭載SoC FPGAを投入していますが、SoC統合FPGA市場では依然Xilinxがリードしているといえます。CPUとFPGAをワンチップ化した製品の豊富さ・成熟度でXilinxが優位に立ち、高集積化ニーズの高い分野(車載・産業・航空宇宙など)での強みとなっています。

- 開発ツールとエコシステム: FPGAの設計開発ツールやIPエコシステムも重要な要素です。XilinxはVivado設計スイートや高位合成ツールVitisを提供し、豊富なIPコアとコミュニティを培ってきました。Intel(Altera)もQuartus Primeを中心にツール提供していますが、一部のユーザーからは使い勝手や安定性でVivado系の方が優れるとの声もあり、ツールの出来がデバイス選定に影響する場合もあります(※定量的な優劣は評価者の主観による部分が大きく、ここでは参考程度)。またXilinxは近年オープンソース志向にも取り組み、適応コンピューティング(ACAP)向けのソフトウェアスタック充実を図っています。IntelもoneAPIフレームワークでFPGAをCPU/GPUと統合的に扱う構想を掲げていますが、ツール/ソフトウェア面のエコシステム構築では依然Xilinxが一歩先を行くとの見方があります。

- 製品ポートフォリオの広さ: カバーする市場レンジの広さもシェアに影響します。XilinxはハイエンドのVirtex/V{"versal"}からミッドレンジのKintex/Artix、ロークラスのSpartanまで幅広いFPGAを展開しており、それぞれにSoC版(Zynq)も用意するなど総合力の高いポートフォリオを持ちます。対するIntel(Altera)もStratix/Agilex(高性能)、Arria(中性能)、Cyclone/Max(低・超低)とラインナップは揃えていますが、買収後は高性能帯に注力するあまり産業・低価格帯の刷新が手薄になったとの指摘があります。実際、Intelは近年まで28nm世代Cyclone Vの後継となる低コストFPGAを投入せず、この隙にLatticeなどが民生機器向け小型FPGA市場で存在感を高めました。今後Intelは中低価格帯にもリソースを振り向ける方針を示していますが、2025年現在までの市場ではポートフォリオの充実度でXilinxが有利だったと言えるでしょう。

- その他の要素: 両社の技術力全般や市場戦略もシェアに反映されています。例えば、XilinxはRFSoC(高速ADC/DACを内蔵したFPGA)で通信・レーダー分野のニーズに応えるなど製品展開の柔軟性で先行しました。Intel(Altera)は自社CPU(Xeon)との協調を図り、かつてXeonとFPGAを一体化したパッケージ製品を限定提供したり、ストレージ・ネットワークカードへのFPGA統合ソリューションを提案するなど独自の強みを打ち出そうとしました。しかし、市場の評価は厳しく、例えばNokiaが5G基地局にIntel FPGAを大量採用したものの電力効率問題で計画が頓挫するケースもありました。こうした成功・失敗の積み重ねが各社ブランド力や信頼性イメージとなり、長期的なシェアに影響しています。総じて、プロセス技術のリード、SoC統合の先行、幅広い製品ラインアップといった点でXilinxが優位性を築き、市場シェアでも一貫して先行している状況です。

買収による市場構造への影響 (Intel-Altera, AMD-Xilinx)

大手CPUメーカーによるFPGA企業買収という動きも、市場構造と競争環境を大きく変えました。Intelは2015年にAlteraを167億ドルで買収し、自社のProgrammable Solutions Group (PSG) として組み込みました。続いてAMDが2022年2月にXilinxを約350億〜500億ドル規模(最終的な株価換算で約490億ドル)で買収し、FPGA業界は事実上Intel vs AMDという図式に再編されました。

IntelによるAltera買収の影響については賛否があります。確かに買収直後はIntelの資本力でFPGA開発を加速させ、2016年には業界初の14nm FPGA (Stratix 10) を発表するなど当初は順調な滑り出しに見えました。しかし中長期的には、Intel本体の戦略優先度やプロセス課題の煽りを受けてAltera事業が社内で十分な焦点と推進力を失ったとの指摘があります。実際、Intel社内での組織再編(PSGをデータセンター部門に統合するなど)によりFPGA部門の独立性は低下し、新規製品投入のペースや市場対応力に陰りが見えたとも言われます。その結果、「Intel内部でAlteraがフォーカスと勢いをやや失った間に、AMD(Xilinx)がその分恩恵を受けた」とも報じられています。この状況を受け、Intelは2023年末に方針転換し、PSG事業を再び独立会社(社名も伝統ある「Altera」に復名)として分社化する計画を発表しました。今後2〜3年以内にFPGA部門のIPO(新規株式公開)を目指すとされ、Sandra Rivera氏を新会社CEOに据えて立て直しを図る方針です。Intelとしては、このスピンオフによってFPGA事業の機動力を高めると同時に、工場建設資金の捻出(買収費用16.7Bドルは現在価値で約312億ドルとも言われ、重い負担でした)を狙っています。

AMDによるXilinx買収は、時期が新しかったこともあり現時点での完全な評価は定まっていませんが、概ねポジティブに作用していると見られます。AMDは買収完了後、Xilinx事業を「Adaptive and Embedded Computing Group(AECG)」として社内に位置付け、FPGA/適応コンピューティング分野を新たな成長エンジンとしました。買収後初年度の2022年にはAMD全体の売上が前年比60%増と飛躍し(Xilinx買収寄与とデータセンター需要拡大による)、2023年も埋込/FPGA部門が堅調に伸びています。AMDはXilinxを比較的自律性高く運営させつつ、得意とするデータセンターやCPU/GPUビジネスとのシナジー創出を模索しています。例えば、XilinxのFPGA技術(高速インターコネクトやAI Engineなど)をAMDのCPU/GPUに統合した将来製品の可能性や、FPGAを活用したデータセンター向け包括ソリューション(スマートNICやアクセラレータ)展開などです。現時点で具体的な統合製品は出ていないものの、AMDのプラットフォームにXilinx由来のIPが加わることで、Intel+Altera連合に対抗する差別化要素を持ち得ています。

市場構造の観点では、両買収によりFPGA業界は二大CPUメーカーの傘下で競争が展開される構図となりました。これはFPGAが従来のニッチから、CPU/GPUと並ぶ戦略的テクノロジーへ格上げされたことを意味します。特にデータセンターやAI、5GインフラではCPU・GPU・FPGAを組み合わせたヘテロジニアスコンピューティングが注目され、AMDとIntelのライバル関係がそのままFPGA分野にも持ち込まれています。もっとも、上述のようにIntelはFPGA部門を分社化予定であり、将来的には独立したFPGA専業企業(Altera復活) vs AMD(Xilinx) vs その他中小という競合図にもなり得ます。いずれにせよ、買収はXilinxとAlteraの立ち位置を大きく変化させ、FPGA市場の勢力図にも影響を与えたと言えるでしょう。

最新の市場動向と競合状況

FPGA市場全体は2020年代に入り、AIアクセラレーションや高速通信需要によって着実な成長を遂げています。主要プレイヤーであるXilinx(AMD)とIntel(Altera)のデュオポリー体制は続くものの、周辺の競合他社も独自の戦略で存在感を示しつつあるのが最近の動向です。

- Lattice Semiconductor(ラティス): 民生機器向けの小型・低消費電力FPGA市場で「隠れた王者」と言える存在です。Latticeは昔から電池駆動機器向けの超低電力FPGAやI/Oエキスパンダ用途に強みがあり、実績を積んできました。近年では28nmベースの「Nexus」プラットフォームや、2022年発表の16nm中規模FPGAファミリ「Avant」など、新製品投入にも積極的です。小型FPGAではスマートフォンやPC内のセンサー制御、VR機器など多数のデザインインがあり、出荷数量では大手を凌ぐケースもあります(例えば同社のiCE40シリーズは2014年までに累計2億個以上出荷)。もっとも単価が低いため売上規模は2021年時点で市場シェア7%程度でした。しかし投資家からは高成長が期待されており、2023年には株価が年初来30%以上上昇するなど注目度が高まっています。Latticeは「低消費電力FPGAの王者」としての地位を活かし、今後Avantシリーズで中級市場にも食い込む可能性があり、大手2社が手薄な分野での優位性を追求しています。

- Microchip Technology(マイクロチップ): 2018年にMicrosemiを買収してFPGA事業に参入したメーカーです。Microsemi由来のPolarFire FPGAシリーズ(28nm)は中容量帯ながら消費電力効率が高く、軍事・航空宇宙や産業分野で支持されています。またPolarFire SoCというRISC-V CPUコア内蔵のSoC FPGAも業界初の製品として登場し、差異化ポイントになっています。Microchip(Microsemi)の市場シェアは2021年で約6%と小さいものの、宇宙向け耐放射線FPGAや高度なセキュリティ機能(抗タンパ機能など)を持つ特殊FPGAで堅実な地位を築いています。他社にないニッチ(たとえばRISC-VベースSoC FPGAや、絶対信頼性が要求される防衛用途)で選好されており、安定した事業を展開しています。

- Achronix Semiconductor(アクロニクス): 民間のFPGA新興企業としては異色の存在で、高性能FPGAと組込みFPGA IPの二本柱で戦略をとっています。Achronixは独自アーキテクチャの高性能FPGA「Speedster7t」(TSMC 7nm製造)を開発し、データセンター向けの高速ネットワークやAI推論加速に狙いを定めています。また「Speedcore」というFPGA論理マクロ(IP)を他社ASICに組み込ませるビジネスも展開し、カスタムSoC内にプログラマブル回路ブロックを提供しています。市場シェアは数%未満にとどまりますが、特定用途向けの高性能ソリューションでXilinxやIntelと競合する場面もあります。例えばIntel・Xilinxが主に自社製品で提供するデータセンター向けFPGAカード市場に、Achronixも自社FPGA+ソフトIPで参入を図るなど、尖った戦略を見せています。Achronixは2021年にSPAC上場計画がありましたが延期となり、現在も非上場ながら事業は継続中です。

- その他新興・地域プレイヤー: 中国では Gowin Semiconductor(嘉楠光電) や Efinix(エフィニックス) といった新興FPGA企業が台頭しつつあります。Gowinは低コストFPGAで中国国内メーカーの採用を拡大しており、一部製品は性能より価格重視の市場で採用例が増えています。またEfinixは「Quantum」アーキテクチャによる高効率FPGAを開発し、小型AIoT向けに展開中です。これらの企業は現時点で世界シェア数%以下ですが、地政学的リスクや大手の盲点を突いた製品でニッチ獲得を狙っています。

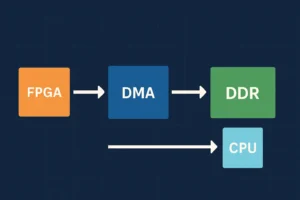

最新の市場トレンドとしては、FPGAの応用範囲拡大が挙げられます。AI/機械学習分野では、ハードウェアアクセラレータとしてGPUだけでなくFPGAの活用も模索されています。FPGAはアーキテクチャを後から書き換え可能な利点から、AI推論器の新アルゴリズム実装や低レイテンシ要求のリアルタイム処理に適しており、クラウド大手でも採用が進みました。例えばMicrosoftはデータセンターのAI加速にIntel(Altera) FPGAを大量導入しBing検索の高速化を図った実績がありますし、Amazon AWSはクラウドサービスにXilinx FPGA搭載のF1インスタンスを提供しています。5G通信インフラでも、基地局の一部処理をFPGAで柔軟に実装する動きがあります(前述のNokia例は失敗に終わったものの、他の通信装置での活用は進行中です)。車載分野では、電気自動車や自動運転システムにおいてFPGAがセンサフュージョンやAI処理を担うケースが増えています。これら新用途の拡大により、市場全体が堅調に成長しつつ競合各社がそれぞれ得意分野を伸ばしている状況です。

まとめ

2020年〜2025年におけるFPGA市場は、AMD傘下のXilinxが市場シェア・製品ポートフォリオ・技術ロードマップの多くの面でIntel傘下のAlteraをリードしてきました。Xilinxは先端プロセスの早期適用、SoC型FPGAの普及、幅広い製品展開によって過半の市場シェアを占めるまでに至っています。一方、Intel(Altera)は高性能分野では依然強力な競争相手であり続け、特にデータセンターやネットワーキング用途で存在感を保っています。しかしIntelによる買収後の戦略ミスやプロセス遅延が影を落とし、一時はXilinxとの差が開いたことは否めません。今後IntelはFPGA事業を分社化して巻き返しを図る方針であり、Sandra Rivera氏の下で中低価格帯まで含めたラインナップ強化が期待されます。

他方で、LatticeやMicrochipといった中堅勢もそれぞれのニッチ(低消費電力、小型フォームファクタ、軍用高信頼性など)で堅実にシェアを守り、Achronixなど新興企業も独自技術で高付加価値市場に挑んでいます。とはいえ市場の大部分は依然XilinxとIntelが握っており、この二強体制は当面維持される見通しです。総括すれば、現時点で総合的に優位に立つのはXilinx(AMD)ですが、Intel(Altera)も体制立て直しと技術改良によって巻き返しを狙っており、FPGA市場の競争は今後も継続していくでしょう。各社の強みとして、Xilinxは「適応コンピューティングのリーダー」として柔軟性・統合度で優れ、Intel(Altera)は「CPU-FPGA連携と先端パッケージ技術」でポテンシャルを持ち、LatticeやMicrochipは「特定用途特化の高効率ソリューション」で差別化しています。それぞれの優位性が市場セグメントごとに発揮されることで、FPGA市場全体のイノベーションが促進されていると言えるでしょう。

Sources:

- Gartner統計による2021年FPGA市場シェア

- IDC分析による2023年FPGA市場シェア推定

- Xilinx決算発表(2021年)によるSoC製品売上比率

- NextPlatformによるIntel(Altera)のプロセス遅延とXilinx優位化の分析

- The RegisterによるIntelの低〜中位FPGA軽視の指摘

- NextPlatformによるIntel社内でのAltera事業停滞の指摘

- Light Reading報道によるIntel PSG分社化計画と業績情報

- LinkedIn記事による各社製品ライン概要

- その他業界ニュース・プレスリリースなど